【#Influencer】「靈媒畫家」夏卡爾 :從坦克遠方捎來情歌

TEXT / 楊舒晴、整理/ Sara Chen; PHOTO / Christie's 、Sotheby's;

馬克‧夏卡爾(Marc Chagall),二十世紀點燃超現實主義火種的重要旗手。懷著猶太人的達觀,在過場於生命裡的一次次槍砲聲中,透過畫筆螫伏穿梭於生與死的間隙。他把人世間繾綣難斷的七情六慾全都拋擲到閃爍的星空上,又在死神冰冷的雙眸下彈唱情歌。即使在畫布上對地心引力叛逃多年,對於夏卡爾來說,整座世界的雛型,就是這麼開始的。

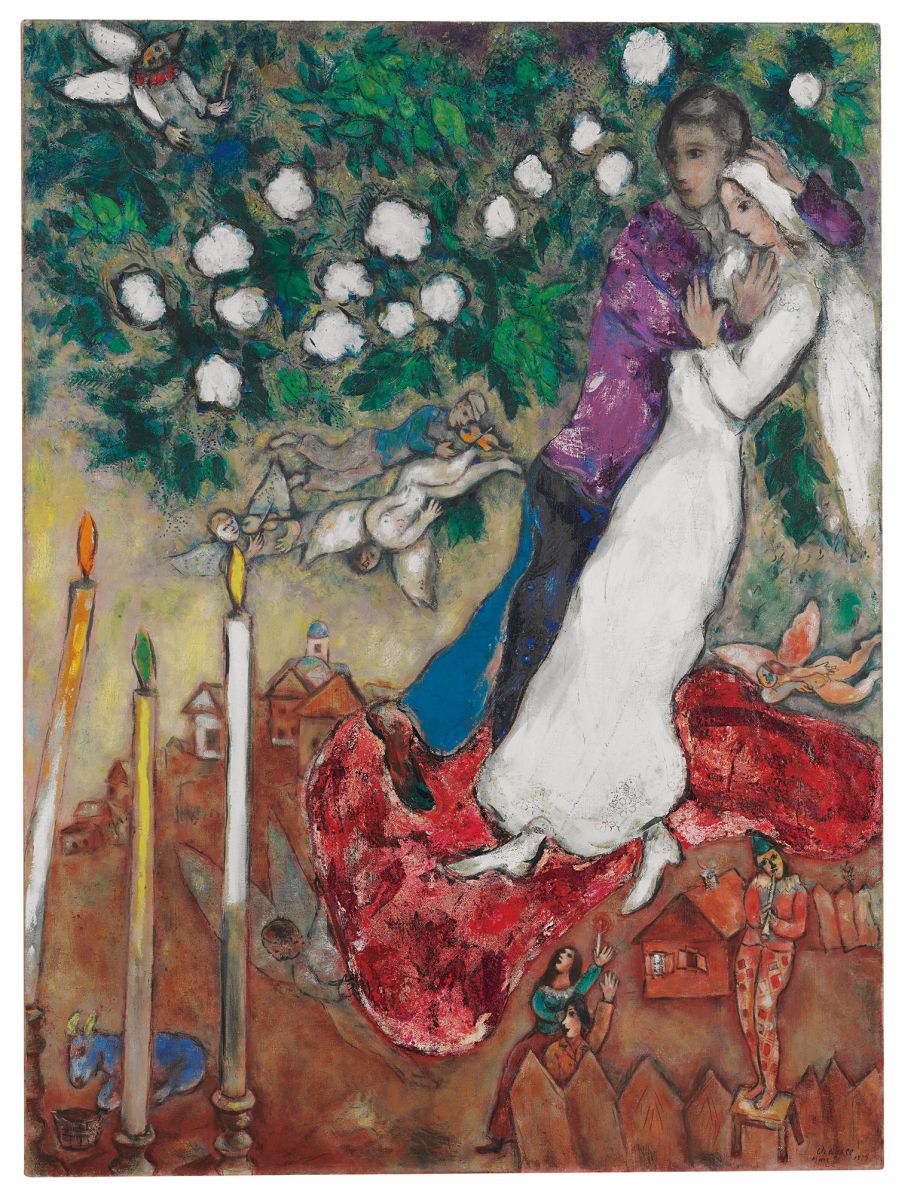

Marc Chagall《Les mariés de la Tour Eiffel》1928/GBP 7,026,500/ 圖片提供:© Christie's 2017

Marc Chagall《Les mariés de la Tour Eiffel》1928/GBP 7,026,500/ 圖片提供:© Christie's 2017

1887一個夏日的午后,一場突如其來的戰火驚動了白俄羅斯北方一座原始猶太小鎮的酣甜午睡。一群婦人在一幢窄街的矮屋裡,七手八腳地在槍砲聲中,把一名剛剛臨盆的失血產婦快速移至陰暗的街角。眾人在慌亂中,才瞥見了腳邊的小男嬰並沒有以哭聲為自己的生日帶來一點歡呼。這名猶太小生命就這麼被一張張心急如焚的大手一次次猛力浸入冰冷的水桶,剎那間,他終於從逗留的「彼岸」過橋回魂,以幼貓般虛弱的哭聲向世界宣告自己的一席之地—他是屠夫大衛‧夏卡爾家族的長孫,漁貨場工作的薩阿爾‧夏卡爾的長男,喚名馬克‧夏卡爾,二十世紀最偉大的藝術家之一,水火相迎成為這位傳奇藝術家誕生到這個世界的最早洗禮。

為了牽引兒子的雙手,從沾滿屠宰場血腥味的家族命運中解脫,經營營養食品店的夏卡爾母親,奮力地攢了一點錢,暗地請求一間學校破例通融猶太人身分的兒子進入禁止猶太民族的公立中學。從此以後,這幢貧窮的猶太屋舍,在過往的殺牛聲中,開始傳出了小提琴與小男孩練習正統俄語發音的稚嫩聲音。

Marc Chagall《Tête de cheval》1964/GBP 869,000/ 圖片提供:© Christie's 2017

螫伏於蜂巢裡的野獸

1910年秋天,俄國正處於二十世紀初革命怒潮的風口,巴黎人的眼眶滿載著烽火連綿下的淚水與茫然。年輕的馬克·夏卡爾卻在這股末日色彩的天空下,帶著收藏家贊助他的微薄旅費,搭了四天四夜的列車直奔巴黎,趕著與來自世界各地的畫魂聚首。那是個西方藝文思潮與色彩技法百家爭鳴的時代,夏卡爾的畫筆在這段期間,逐漸從俄國時期的抒情寫實,萌發出野獸派與立體派的鬍渣。從此以後,鄉愁與愛情成為20世紀初以降,引領夏卡爾馳騁於夜空中的星宿,帶著畫中沉睡的戀人在時間的波朝中步入永恆。

容納著140間藝術工作室的「蜂巢咖啡館」,在那個艱難兇險的戰事歲月,彷彿成為戰火下唯一被神垂憐的寧靜搖籃,在兩次世界大戰的夾縫中,為干戈下的巴黎打進了一劑緩解傷痛的波西米亞式嗎啡,守護著許多來自不同國度藝術家的笑傲與脫韁。

在每座酒精與科學都不能安撫的夜晚,所有傷心的遊魂,都得以在散亂於大街上的詩句、以及那一幅幅在戰火惡意下脫逃的超現實畫作前破涕微笑。這些藝術家在歷史上統稱「巴黎畫派」,彷彿一隻輕拍翅膀的蝴蝶,在現代藝術的時間軸線上,拍動著二十世紀的熱風長達半世紀之久。這股年輕世代在殘酷意境下用藝術層層堆疊出的奇幻豔陽,使得馬克·夏卡爾在這場壯麗的曝曬裡,與馬諦斯、畢卡索等大師共享了臉頰上幸福的曬傷。

Marc Chagall《L'hiver》1966/USD 7,639,500/ 圖片提供:© Christie's 2017

閉上眼才能停止作夢

出生第一天即從死神的鐮刀下撿回一條命的夏卡爾,在正式拿起畫筆後,即帶著這股迥異的生命歷程,以「靈媒畫家」自居。其筆下令人過目難忘的瑰麗色彩,包覆著奔騰於意識疆野外的神秘世界。夏卡爾就像是全力替現實世界轉譯幽冥訊息的巫師。那一道道在白天世界不曾被闡述的色彩心事,使他總是能透過視覺暫留的奧秘,使群眾的躁動目光停駐其上,久久不能離去。比起莫迪里亞尼的先天性憂鬱與史汀在畫布上實行的暴動,夏卡爾彷彿遺世獨立於任何一支藝術勁旅。其畫筆既能在野獸派的色彩裡揮鞭,亦能於立體派的科學裡安睡。他更容許繾綣纏綿的鄉愁,在畫布上走向任何形式的歡愉,因而被畢卡索讚譽為繼1950年代馬諦斯離世後,最懂得色彩運用的畫家。

夏卡爾試圖沾取「愛」為顏料,在畫布上謝絕了地心引力的教條,以前衛的手法與詩化的意象對世界寫生:他讓故鄉草原上的小羊在孤獨的星空上拉起了小提琴,他更任性地讓房子長出了眼睛,任由空中的新婚愛侶飄浮於天使灑下的甜美香氣裡,使俄國的詩歌與猶太人的思鄉之情,得以在空中隔著時空談情。詩人阿波里奈爾(Apollinaire)有一天曾在夏卡爾的畫室裡,驚豔地喊出了「超自然(Surnaturalisme)」這個單字,從此定義了夏卡爾在世界畫派的脈動,彷彿一切現實的點線面教條,在夏卡爾的夢境裡都成了謊言。夏卡爾認為:「用畫筆表現實物,對我來說是場令人難以喘息的夢魘。倒置的椅子與在夜空中飛翔的時鐘,反而為我帶來了內在的平靜。我之所以不計一切推翻前例,為的是找尋另一種真實!」

Marc Chagall《Les trois cierges》1939/ 圖片提供:© Christie's 2017

在畫布上飛行的戀人

夏卡爾筆下的女人,代表著純潔與愛的化身。面對世界,她們的眉宇間沒有半點費洛蒙式的猜忌與誘捕,更沒有哀悼逝去戀情的悔恨淚水。其畫筆下的戀人,彼此總是親密地、保護性地相互緊擁,彷彿他們是生存於充滿敵意的狼人之夜,需要飄散於星辰裡的花海去守護彼此的絮語與體溫。在夏卡爾的一生中,曾在多幅創作裡回憶著與妻子的幸福生活。從1909年與貝拉初識時所畫的《戴黑手套的未婚妻—貝拉.羅珊費爾特》,到1915新婚之年的傳奇作《生日》,其看待世界的目光,都一路從寫實純真,一路撲向野獸派與立體派的磅礡。

1941年,德軍進軍法國,沉醉於巴黎浪漫空氣裡的藝術家各個宛若驚弓之鳥,避走它國。夏卡爾一家人在德軍進入俄國當天,千鈞一髮地從馬賽奔向紐約避難。然而,直至戰事漸緩後,夏卡爾深愛的妻子貝拉,卻在全家準備重往返巴黎之際突然病倒,命喪紐約。這場噩耗使得夏卡爾在不真實的重擊下,瞬間跌入了深不見底的痛苦汪洋。從此以後,巴黎這座曾經扶持夏卡爾畫下無數傳奇的城市,就此在他滿溢淚水的模糊視線中,恍若隔世地漸漸淡出。

夏卡爾晚年將自我放逐到瀰漫著地中海風情的汶斯(Vence),宛如命定般地又在這份療傷的復原期裡,遇見了俄國藝術家娃娃(Vava),兩人相知相惜,在1952年的夏天正式結為連理。這趟在晚年啟程的第二次婚姻,為夏卡爾餘生的創作播下了第二個春天。在這股春風裡所創作出的名作《貝西河岸》與《塞納河之橋》中,經歷了無數次戰爭洗禮的藍色戀人,終於得以在星空中的女神與溫馴動物的溫柔庇護下,安詳地相擁而眠。

娃娃這位賢淑的女子,深深地了解埋藏於夏卡爾畫作內的符碼與秘密,成為夏卡爾後半生的真摯伴侶。然而,有趣的是,娃娃在與夏卡爾的整段婚姻裡,其過往的身世卻始終成謎。更讓人匪夷所思的是,俄國KGB(俄羅斯聯邦情報機構)檔案裡,竟清楚記錄著娃娃多年的生活狀態,背後的真正意圖卻無人知曉。

Marc Chagall《Grand coq blanc》1979-1980/ 圖片提供:Sotheby's

生命的盡頭是一束花

夏卡爾年輕時的第一次流亡籠罩於史達林的惡意之下;第二次的流亡則源於希特勒屠殺猶太人的暴行。這位飽覽生命悲歡的藝術家,終其一生蒙受戰火的苦難與愛情的無常。然而,他卻仍然堅定地相信,愛是世間萬物的堅強啟蒙。彷彿每一次為離別所掉下的眼淚,都能在畫筆的運行下,轉化成療癒傷口的色彩,向戰火下封閉的靈魂叩門。

有別於猶太人生性喜愛團聚生活的天性,夏卡爾在步向生命終點的前夕,選擇離群索居,把自己鎖在工作室埋首創作,完全不搭理門外世界的焦急關懷。娃娃則使命必達地在規律的用餐時刻,從牆上一個小洞遞送餐飲給夏卡爾長達二十個年頭,直至夏卡爾1985年在自家寓所停止了心跳,如願地與星空上的戀人在永恆之中沉沉地睡去。

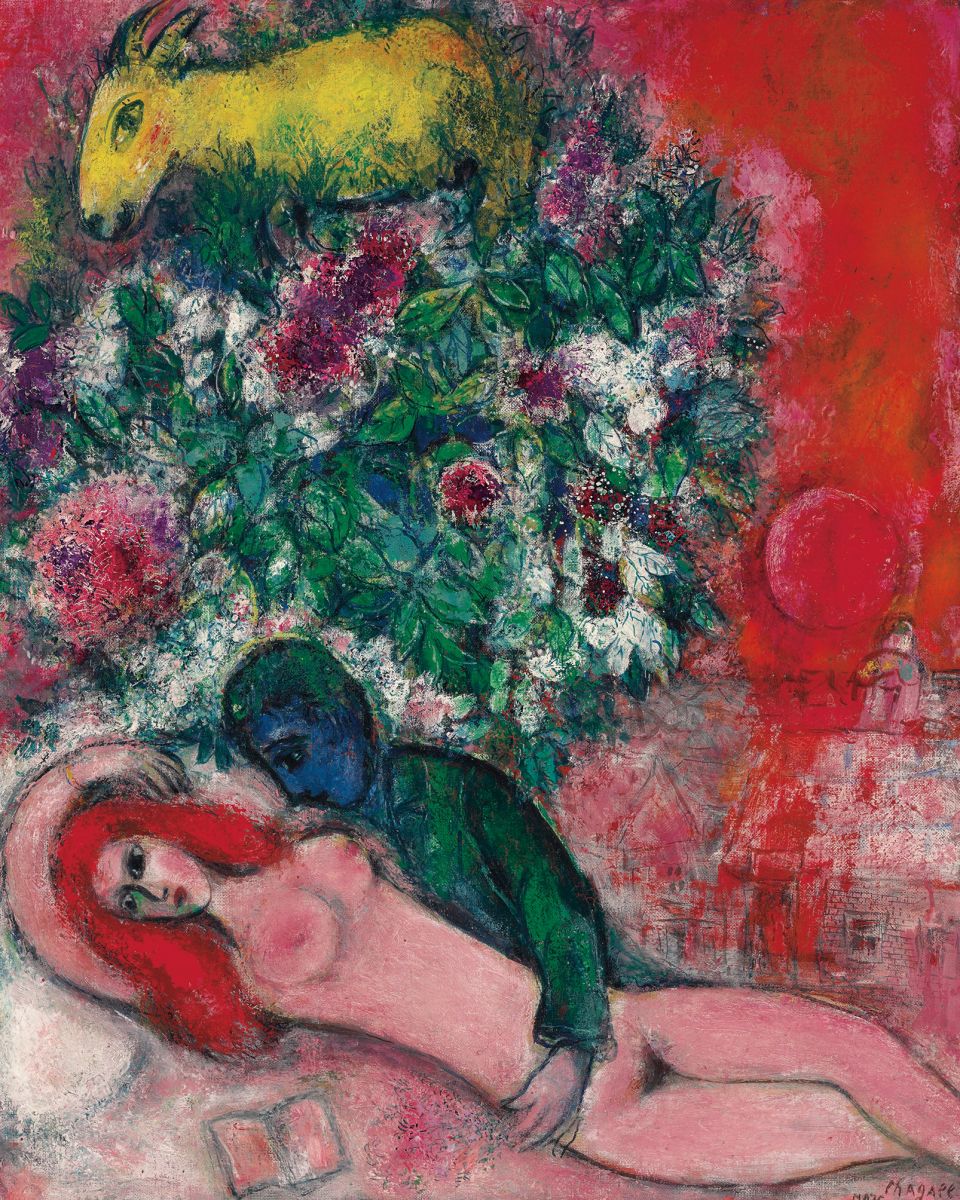

Marc Chagall《Le nu rose》1949/USD 4,279,500/圖片提供:© Christie's 2017

延伸閱讀:

Text by 楊舒晴、整理/ Sara Chen 2022-01-12

照片內容