【#Art】流動於塞納河上的十九世紀

TEXT / Arch's; PHOTO / 奧賽美術館;

火車站裡的美術史

1970年代的巴黎大街上,瀰漫著一聲聲呼求「現代」精神的積極進取口號。對於古蹟存在浮躁難耐的法國當局,迫不急待想把整座首都除舊代謝,搭建起屬於時代眼中的理想國。然而,當喜新厭舊的巴黎人在1973年看見昔日「中央市場」(Les Halles)的悠久歷史被國家機器應聲撂倒,換上了現代建築的嶄新斗篷,這場突如其來的不適應症才使得任性的法國人從夢中驚醒,開始攻擊新潮建築的醜惡與不實用,導致當初在大街上昂首闊步的現代建築,瞬間在罵聲四起之中,黯然退出巴黎人的生活。

中央市場的改建失敗,使得法國當局於1978年規劃全新大型美術館之際,不再奉新建築為神靈。選擇了古蹟再利用的手段,將「奧塞火車站」這座廢墟加以蓋建,晉升為可容納十九世紀後半葉至二十世紀初文藝精華的「奧塞美術館」。這場過往載運世界各地旅人夢想的昔日記憶,間接刻畫著從1848年推翻復辟政權的勇士革命群像,與第一次世界大戰爆發前夕的新舊時代交替。奇幻地透過不同時代造就的藝術面貌,記錄多元藝術思潮在碰撞、對立、交替、互融下所烙印的文化軌跡。此外,「奧塞美術館」的創立,使得兩世紀之交的美術典藏有了明顯的定位,一方面承續著羅浮宮到十九世紀中葉為止的古老傳統收藏,另一方面則預示著龐畢度中心「現代藝術美術館」的新趨勢。

.jpg)

在浪漫的餘燼裡拼湊現實

十九世紀初葉,法國畫壇的舞台可說是在古典主義與浪漫主義碰撞下所壟起的巨大板塊。無論是瀰漫著宏偉視線與神諭感的古典主義,抑或是沾取愛與神秘性為顏料的浪漫主義,均在空氣凝結的二元對峙之中,封存了整座歐洲對於十九世紀世界的想像。從鎮守古典意識的安格爾門人布格羅所繪製的《襲擾》,到浪漫派先鋒德拉克洛瓦的《獵虎圖》那股野獸與萬物之靈間的濃烈生死張力,均成為那場狂歡歲月下的激情演說。

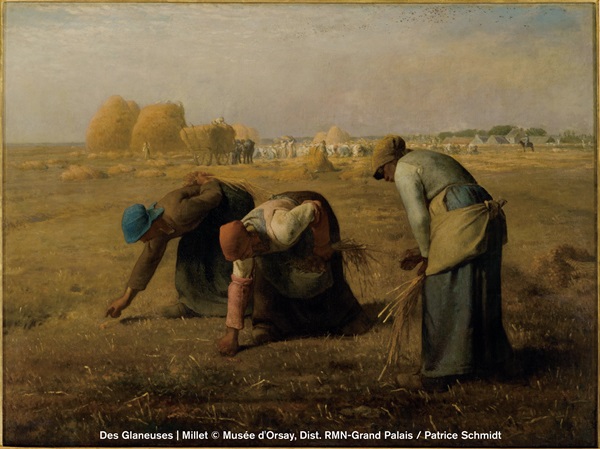

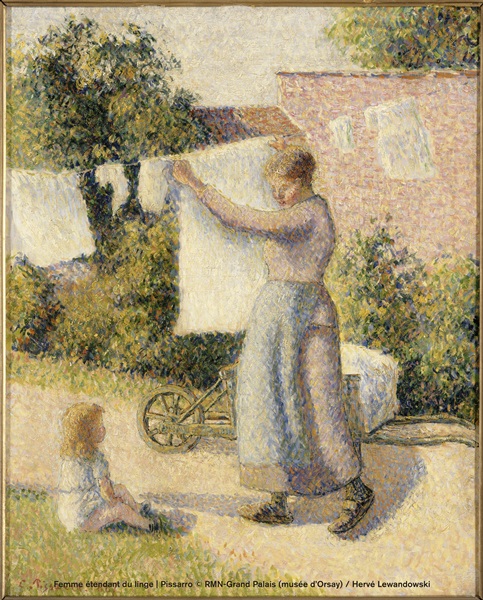

當工商業發展在工業革命的鼓舞下,逐漸走向現代化。逼人直視現實的現實主義,更像餓虎撲羊般,追趕著平凡生活的輪廓與光影,直直掀開世紀中葉的社會百態。藝術家一方面擺脫了浪漫式的主觀想像,開始嘗試透過畫筆客觀描繪出生活的變動與真實:從證券行人物剪影、戶外咖啡座耳語,乃至社會底層階級洗衣婦女的時代速寫皆是。然而,有別於1840年代攝影術發明所帶來的生硬視覺構圖,寫實主義畫家們卻仍不忘將詩意入畫,記錄生斗小民在柴米油鹽與咖啡時光的愜意中所瀰漫的婉約與空靈。如米勒(J.-F Millet)描繪農村婦人在鄉野自然景緻的《拾穗》,除了反映出從小熟讀聖經的藝術家心中對於法國務農社會的投射,與對於拾穗者辛勞的刻劃,整幅畫作更把自然景象從生活寫實昇華到仙境般的夢幻脫俗,亦使寫實主義繼續偷渡著浪漫派的餘溫。直至後期從畫布點點筆觸中閃爍透發的印象派,更像是夜空中的煙火,激盪著美術海洋上的島嶼天光。

從泡沫光譜裡凝視末日

法國在十九世紀末進入了所謂的「美好年代」(Belle Époque),然而,在這股被豐盛暖風所吹拂的海平面下,卻潛藏著法國社會內心深處拒絕凝視的痛苦與脆弱。這股在「美好年代」口號與不安的「世紀末」(Fin De Siècle)字眼弔詭夾擊下所迸發出的反動能量,使得覆蓋在社會舞台上的表面和平漸漸龜裂崩解,更促使法國人親臨了第一次世界大戰的殘酷。這股藝術風向開始反映出知識分子對科學精神與唯物主義高度發展的厭惡,更燃起了一抹渴望戳破泡沫化社會的革命情壞。藝術家開始伺機從白天世界的殘酷裡脫逃,往一張平坦畫布上的白日夢奔去,從此,虛無縹緲的夢境、散亂的詩句與迷幻,正式成為從世紀末通往真實烏托邦慶典的入場券。

塞納河右岸的羅浮宮尚在歷史的呢喃裡承載著昨日的歡慶,左岸的奧塞美術館卻指引著我們穿越十九世紀的迷霧,對時光進行指認,在美好年代消逝的歐戰前夕,橫跨塞納河的骨幹,前往二十世紀的風口。

Text by 楊舒晴 2017-05-08

照片內容