可呼吸的光線、會儲能的塗層,能理解情緒的 AI? 夢回1930年的Art Deco設計美學,這台概念車想前往的願景比想像更遠!

TEXT / Deion Chao; PHOTO / Mercedes-Benz;

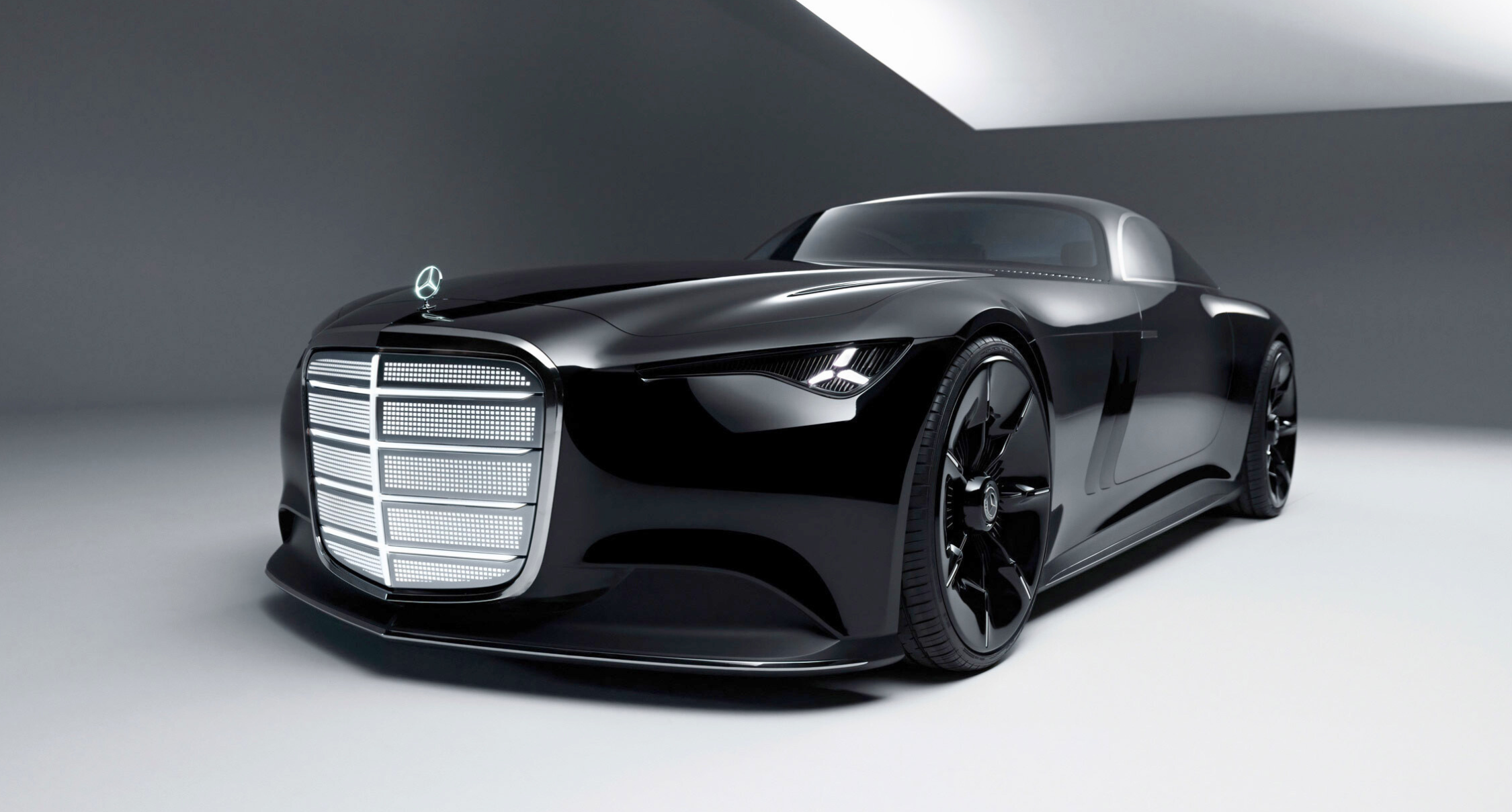

在上海時裝週的伸展台之上,Mercedes-Benz 向大眾展示了一輛概念車,不過這次並未強調這台車的性能、也不著墨於駕馭快感,而是提出一個命題——當「移動」成為美學語言,未來的設計將如何回應時間與情感?

一場關於光影、智能與設計秩序的實驗

這款名為 Vision Iconic 的概念車,是品牌最新的設計宣言。它延續 Mercedes-Benz 長久以來對優雅比例的執著,卻在結構、材料與智能系統上開啟全新篇章。從工藝層面的嚴謹,到視覺敘事的柔軟,它更像是一場設計的辯證——關於力量與靜謐、科技與感性之間的平衡。

![]()

經典輪廓的再定義

Vision Iconic 的輪廓延續了上世紀 50 年代的經典跑車精神:長引擎蓋、流線弧度、尾部的優雅傾斜。這些歷史符碼在此被重新組構,轉化為更克制、更純淨的現代造型。車身以深邃鏡黑覆蓋,光線在表面游移,如同一件被光雕塑的作品。傳統的鍍鉻格柵被柔和的發光結構取代,星徽標誌不再是金屬浮雕,而化為一道懸浮光體,呼應品牌在數位時代對「象徵」的再詮釋。頭燈被收斂為極窄的光線切口,讓視覺焦點回歸於形體本身。整體車身比例平衡而節制,既有速度感,又維持一種可觀賞的靜止之美。

![]()

光能與智能:材料的語言

Mercedes-Benz 為 Vision Iconic 帶來的創新,並非只停留於形式。規劃中品牌正在開發一種全新的太陽能塗層技術,可如薄膜般塗抹於車體表面。這層塗層能將光能轉化為電能,為電池續航補充動力。更重要的是,這項材料不含稀土元素或矽成分,能完全回收再利用——從環保到能源效率,皆體現品牌對永續的思考。官方估計,在理想環境下,這樣的塗層可為中型車輛每年增加近 12,000 公里的行駛距離。在車輛的智能系統中,「神經形態運算」(Neuromorphic Computing)成為設計核心。這是一種模擬人腦運作的運算邏輯,可在自動駕駛中快速處理複雜資訊,同時減少九成能源消耗。這項技術使人工智慧不再僅是演算法,而成為能與駕駛互動、感知情境的「夥伴」。這聽來像是某種思維革新:讓機械學會體察、從而成為更懂駕駛者情緒的幫手。

![]()

致敬 1930年代 Art Deco 設計

如果說外觀是理性的雕塑,那麼 Vision Iconic 的內裝則屬於感性的延伸。車艙以深藍絲絨鋪陳柔和質地,觸感細膩而靜謐。黃銅門把、珍珠母鑲飾與稻草鑲嵌地板彼此交錯,讓空間氣息更接近一座移動的沙龍。車內最具代表性的設計,是懸浮於前座中央的玻璃結構「Zeppelin」。當車門開啟時,它會以光流形式緩緩亮起,彷彿向乘客致意。整個儀表面板不再強調功能,而像是一場光的表演,從裝飾藝術到情緒空間,延續 Art Deco 時期對裝飾秩序的讚美,幾何、金屬、鮮豔色彩鮮明可見,只是其線條語彙更為現代。中央的星徽形時鐘,是這輛車的象徵核心。它不僅顯示時間,也內建人工智慧介面,能以語音或感應與駕駛互動。這種設計哲學,將科技從冷冽的工具轉化為一種日常節奏的延伸。

![]()

美學的進化:從速度到寧靜

從編輯的觀點,Vision Iconic 並非傳統的概念車,它不以速度為終點,而以體驗為核心。當能源可被光轉化、當 AI 能以情境思考、當駕駛車艙成為感官場域,移動的意義也隨之改變。這輛概念車所提出的,是對「未來奢華」的全新定義:不在於炫耀或性能,而是關於時間流動中的和諧。在這裡,設計不僅關乎造型,而是感知的媒介。每一道光線、每一個曲面,都以細膩節奏回應著人與世界的互動。Mercedes-Benz 以此作品回應未來——讓科技以更人性的姿態存在,讓駕駛變成一種詩意的旅程。

![]()

設計的哲學提問:奢華何以延續?

Vision Iconic 並非對過去的懷舊,也不是單純的前瞻實驗。它更像是一場「設計的哲學提問」——當汽車被賦予靈魂,奢華將以何種形式延續?在這台車的光影之間,我們看到一種新的秩序:工藝成為語言,智能成為感知,光成為材質。未來的奢華,或許不在於佔有,而在於理解時間、材質與情緒之間那份微妙的平衡。

![]()

Mercedes-Benz 透過 Vision Iconic 所展現的,正是這份關於未來的從容——讓技術與藝術在同一軸線上緩緩推進,讓駕駛回到最原始的定義:一場與美同行的旅程。即使目前只是概念階段,其願景與想望還是很令人期待的。

照片內容