【#Art】古典水墨揉入現代生活,看郭雅倢《繪。浮世》創作個展彩繪眾生日常

TEXT / Sunny Yu; PHOTO / 外琨塔Vaikuntha藝術生活中心;

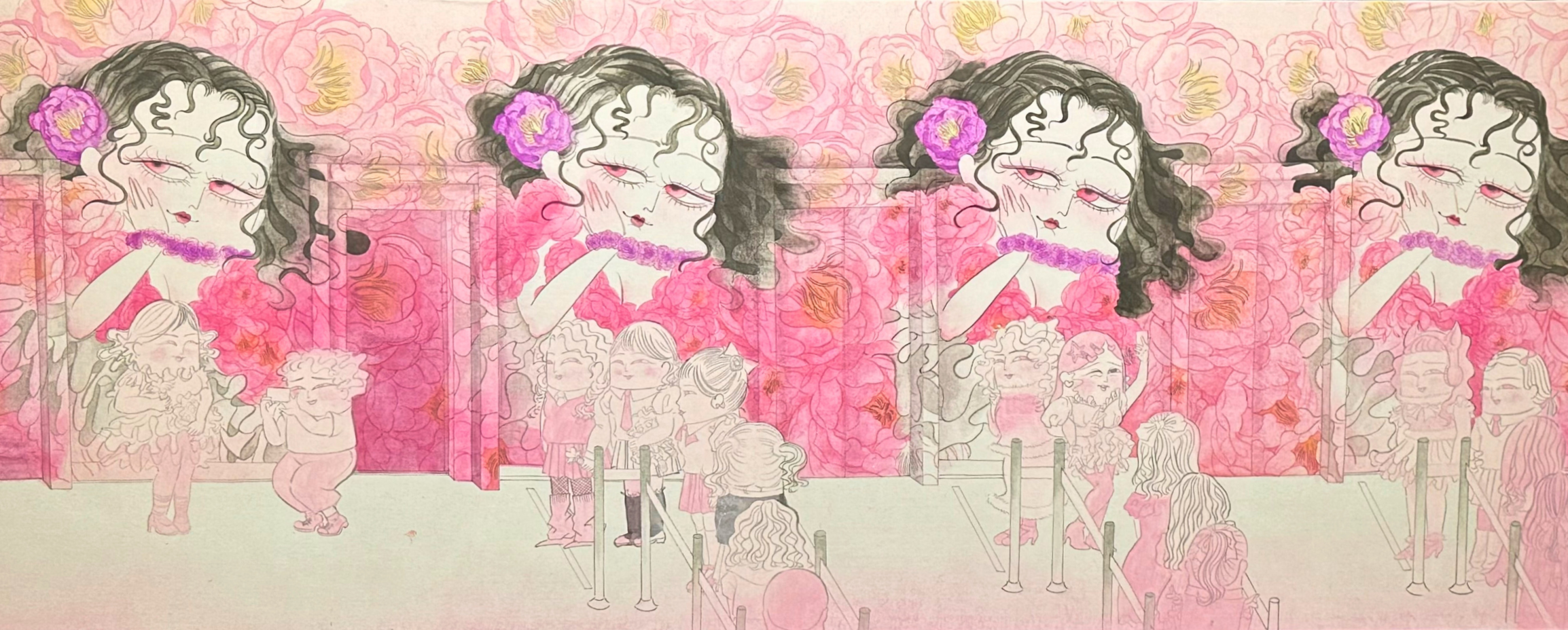

從新銳藝術家郭雅倢的筆下,窺見現代人的日常縮影,她的膠彩畫創作個展《繪。浮世》至5月8日前在外琨塔中心展出。以水墨為媒介,揉合膠彩交織描繪,探索現今人際、社會在親疏之間複雜的情感交流,或許你也能從畫中尋得共鳴,看見自己的生活碎片。

.jpg)

「浮世」一詞最早出現於1681年江戶時代的著作俳諧書《各種各樣的草》中,源自佛教用語「憂世」,後來擴充解釋為「塵世」、「俗世」。而浮世繪一詞由日文「うきよ(浮世)」和「え(絵)」組成,意即取材自當時社會生活百態的畫作。相對於佛教概念中對「淨土」的嚮往;浮世繪描繪人塵俗世間的漂浮不定,並將其衍伸作享樂的人生態度。

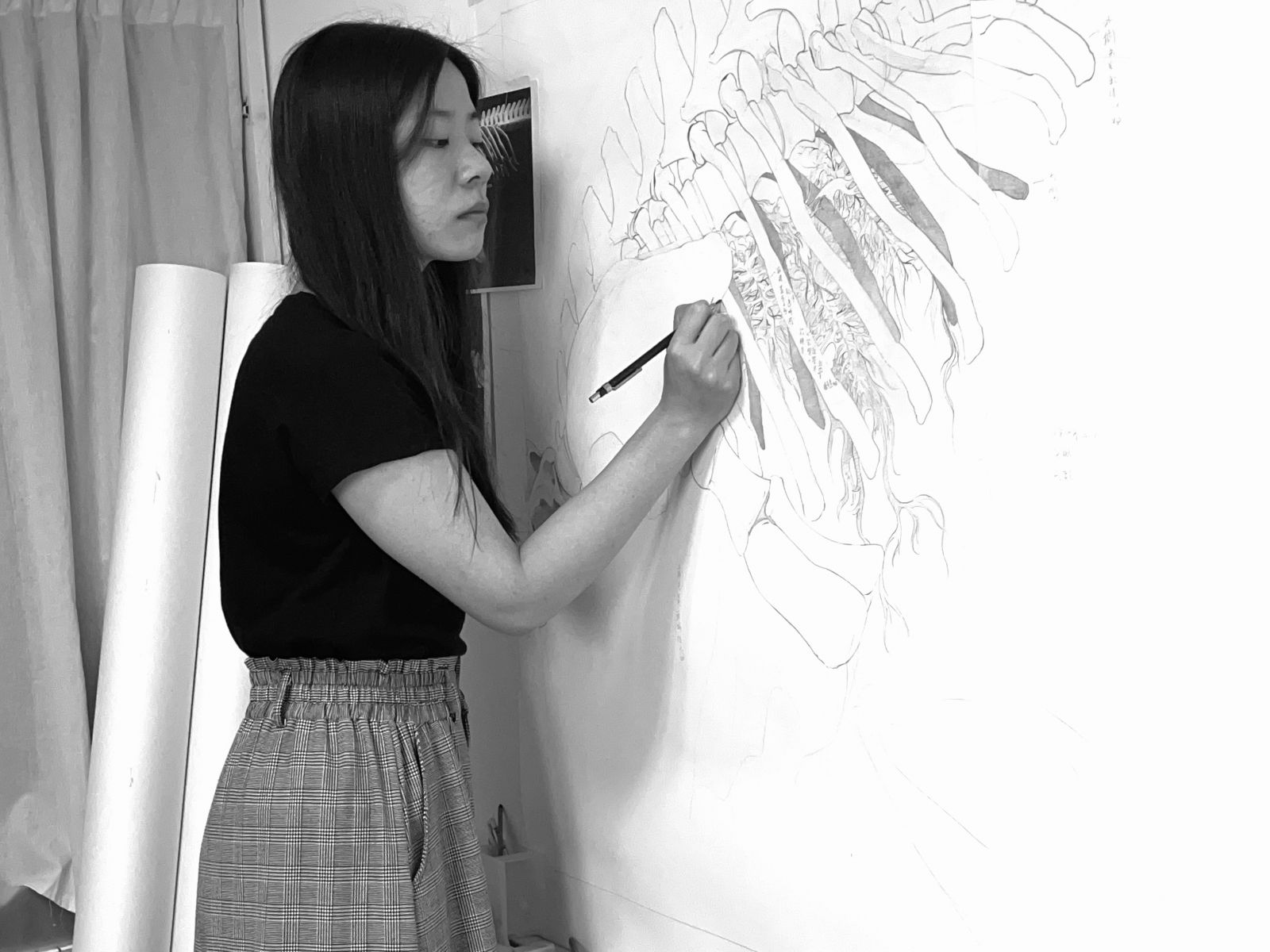

1992年生於新北市,現正攻讀台灣師範大學美術系博士學位的郭雅倢,大學以水墨、膠彩創作為專攻,2023年以交換生身分在東京藝術大學修業,並參與成果發表展。曾於2020、2021、2022連續三年獲得台灣各大美展首獎,並曾參加香港亞洲當代藝術展、韓國釜山藝博會、馬來西亞藝術博覽會。她喜愛東方古典媒材與技法,並致力於以此表現當代人的文化氛圍。

「用水墨畫壯闊山水,這種畫風感覺跟現代逐漸脫節,我希望自己的畫能貼近生活,對觀眾產生共鳴。」郭雅倢透過Y世代的獨特視角,秉持浮世繪中「勾勒日常」的精神進行創作,將具有東方古典韻味的水墨,運用現代筆觸勾勒一個個畫風溫暖可愛的人物,不過仔細看,畫中每個人物神情都有著細微不同,彷彿代表現代人所面對的多樣煩惱。

「聖地遊訪」原為宗教用語「聖地巡禮」。畫中取景人群搭乘手扶梯,卻因平、假日呈現截然相異的情境。右邊「東京看板」呈現忙碌上班族通勤日常,大家神情木訥疲憊,後面的偶像燈箱象徵現今許多人追星,以粉絲身分作為暫時抽離現實的慰藉;左邊「水曜日看板」則繪出假日到來,大家跳脫枯燥上班日,換上Y2K風裝扮相約出門。名稱的「水曜日」來自後面燈箱偶像照,是參考日本樂團「水曜日のカンパネラ」主唱詩羽(UTAHA)形象。

.png)

受新冠疫情影響,從WFH到遠距教學,過往習以為常的面對面交流變成電子屏幕間接互動。「新人間關係」畫出疫情期間人們互動方式的轉變,畫中的學生在螢幕背後,各自做著不同事情,認真聽講的人寥寥無幾,你是否也曾是畫裡其中一人?

_2023_%E9%AB%98%E6%B8%85(400pdi%E6%8E%83%E6%8F%8F).jpg)

畫中一根根像斷尾或竹筍的條狀物,實為放大後的頭髮。「煩惱絲」系列,由下而上個別命名為一毛到五毛,描繪如髮尾分岔、被髮夾拉扯到毛鱗片毛躁等生為頭髮可能經歷的事。髮的剖面藏有人臉,喜怒哀樂的轉換生動呼應髮的狀態,畫面極具巧思。

(15).png)

《繪。浮世》 展覽資訊

展覽日期:4/20(六)- 5/8(三)

展覽地點:外琨塔Vaikuntha藝術生活中心(台北市信義區仁愛路四段512巷16-1號1樓)

參觀時間:11:00 - 18:00, 每周一公休

預約電話:0905-103-269

照片內容