人性與科技的和諧及驟變,「混沌邊界─王連晟個展」探究高科技世代的發展與景況

TEXT / Hex Zou; PHOTO / 台北市立美術館;

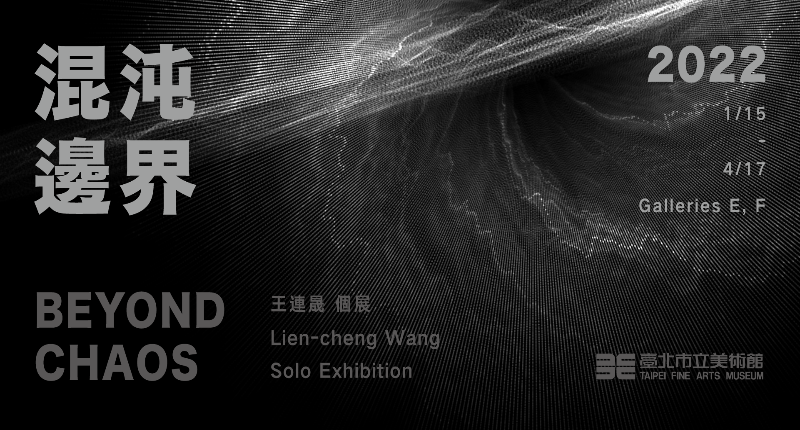

「混沌邊界──王連晟個展」自1月15日至4月17日,於臺北市立美術館展出,亦為藝術家的全新系列創作。此次展覽除了延續先前創作的脈絡、探討龐雜的網路系統,在人工智能發展下所形成的複雜且龐然集合體,如何感知及回應世界;並進一步探問此混亂、隨機、有機系統中,形塑未來的關鍵變因。

王連晟於1985年生於臺北,2011年畢業於臺北藝術大學科技藝術研究所。作品跨足互動裝置和聲音表演,常以數位媒介達到特異的身體感知,表演則以程式即時生成圖形搭配聲音演出,近年來致力於程式演算影像與聲音的契合,並於國內與國際各大知名藝術展出展。本次展覽靈感來自「混沌理論」(Chaos theory),係指必須用整體數據的思考與分析才能加以解釋的行為,如人口移動、化學反應、氣象變化、社會行為等;對應當今高度發展的科技、蓬勃的網路生態與人工智能、已深入人們生活的各種層面,藝術家將當前與科技緊密的人類社會視為混沌,試圖捕捉當中的意志與權力關係,並藉由本展描繪人類與科技互動、學習與增長的邊界景觀。

.jpg)

本展有5組自動運行的裝置作品,分別為《地平線—海洋|球形—太陽|垂直線—森林》、《工蜂》、《人造瀑布》、《召喚者們》及《均等計畫》。作品關注全球化科技時代之下,全人類所面臨之困境與可能的突破,如環保再生、虛擬和現實、人工智能與資本主義的協作與制衡、機器之於社會、人類權力關係等,試圖激發觀者的問題意識並近一步延伸討論。

(13).jpg)

《地平線—海洋|球形—太陽|垂直線—森林》是由搜尋關鍵字所得的大量網路圖像,透過程式辨識與校正而成的動態影像,討論人工智能、集體意識和身體感知的關係。

(18).jpg)

(19).jpg)

《球形—太陽》

(13).jpg)

《垂直線—森林》

《工蜂》由數架不時起降的無人機組成、就像自然界的蜜蜂、採集展場隨機資訊的同時也影響其他作品運行,象徵政治與利益性質之數位監控;《人造瀑布》將一座經3D列印的PLA,製成爆米花瀑布,運轉的儀器呈現出工業景觀,藝術家也把可食用的基改爆米花作為包裝緩衝材料,提出實踐循環經濟的可能;《召喚者們》藉由手機搜尋與宗教相關的網頁文字,於兩支相向的手機間放置鐘擺式感應裝置,帶來一場數位時代的降靈會儀式,隱喻網路的共享資訊內容為彼此指引,進而構成「真實」;《均等計畫》表現證券交易所的縮影,提供觀眾下載可對個股現象做某些預測的程式,並經由機器學習和使用者反饋,探索人性與人工智能如和介入未來的資本市場。

(13).jpg)

(12).jpg)

《人造瀑布》

(8).jpg)

《召喚者們》

(15).jpg)

《均等計畫》

王連晟認為,現代的科技發展如同黑魔法般、輔助文明的躍進;而在實踐社會創新的同時,人類的未來景況卻越來越難以預料。本次展覽提示揭露在科技與人類彼此交纏並擴大的意識邊界上,對於生活中的各種數位互動、乃至於種種權力的讓渡,都應深入思索。

照片內容

- See more:

- 王連晟 藝術家 台北市立美術館 科技 人性 智能 意識