叛逆始於天真 伊日藝術 Art Warrior

TEXT / 楊舒晴; PHOTO / 伊日藝術;

一場透過藝術與綠色意識對生活施放的煙火,正在伊日藝術這座談論美的群島上綻放,歡慶著當代藝術的島嶼天光。對於美學與自然的追尋與答辯,伊日藝術負責人黃禹銘的旅程,才正要開始!

▲伊日藝術《時間的灰燼》邱承宏個展。

以藝術親吻蓋亞

以品牌意識為地球發聲不遺餘力的伊日藝術負責人黃禹銘,冷靜的外表下有一顆對大自然的赤誠之心。其早年創立的伊聖詩芳療生活館、日光大道健康廚坊、優居選品等品牌,儼然成為一座綠色美學網路,邀請群眾一同對糧食自給率、農夫市集與公平貿易誠心叩問。

▲孫培懋《喜歡斑馬塑像的人》2016/壓克力彩、畫布 Acrylic on Canvas/130×162 cm。

黃禹銘更是一位綠色意識的求道者,為了說服一位老農夫棄守以農藥耕種的慣行農法,他甘願與老先生60年的耕種執念交手3年;為了替不愛吃蔬菜的孩子製作美味的蔬菜料理,他催生了一道需要對50斤菠菜施以繁複製程、才能保存天然原味的澎湃菠菜吐司;為了挽救農作物被風災重創的有機農民生計,他以疼惜之情買下了所有未售出的收成。

最後,他甚至創立「台北藝術自由日(Free Art Fair)」,透過藝術介入生活,邀請群眾重新反思權力、政治、食糧與大自然的樣貌,將自身對土地的愛表現淋漓。

半路撿到藝術家

大學時代就已經開始用打公掙來的錢,向美術系同學買畫的黃禹銘,儼然已在青春的年歲裡流露出一抹準藏家的氣質。年少時,他不但將同學賣給他的畫作視為贈予朋友生日禮物的誠意,更曾經與美術系的同學合作,在北美館表演行為藝術。「對於那份渴望支持年輕藝術家的心情,我才發現早在30幾年前,這顆種子就早已播下。」黃禹銘感性地說。

有別於一般藏家將作品直送倉庫作為增值手段的功利主義,生性喜愛分享美學信念的黃禹銘,在日光大道健康廚坊開張時,卻渴望創作出一座宛若在美術館用餐的實境場域,因而在人來人往的店內,欣然掛上了近年來受到歷史博物館青睞邀展的藝術家吳敏興作品。

此外,2011年時,黃禹銘在Flickr上看到了一位畫作布局詭譎如夢的畫家,那是藝術家時永駿透過網路世界的孤獨發聲。黃禹銘循線走入這位畫家的工作室,發現其工作室左右兩側彷彿兩座天地:一頭擺著向商業市場看齊的靜物與女性作品,另外一側則擺著一排風格與普羅收藏市場對衝的超現實畫作。

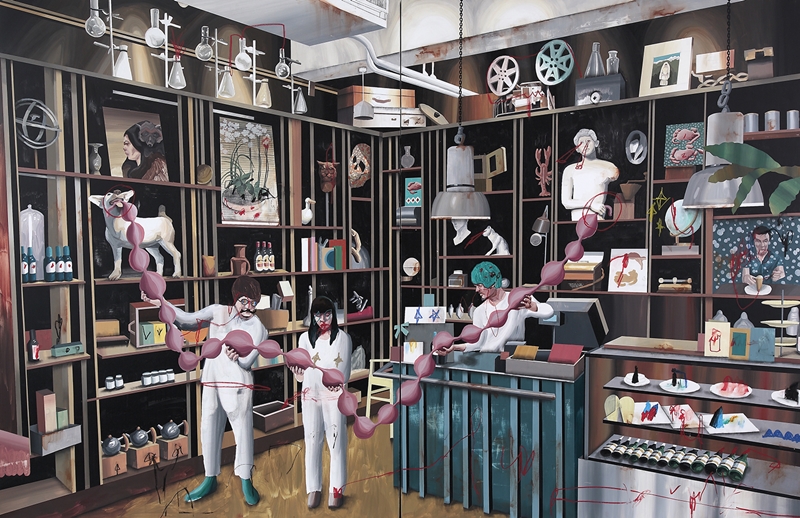

▲時永駿《台北 x 台南 .A — 在大櫃子前的接龍遊戲》2015/壓克力彩、蠟筆、畫布/224×145.5 cm。

在那個臺灣家庭除了婚紗照而普遍將人物畫排拒在外的收藏風氣裡,黃禹銘卻對時永駿那批在叛逆畫作裡埋藏的人性夢魘與虐心情有獨鍾,進而簽下了這位潛伏於民間的傑出藝術家。

成立於2014年的伊日藝術,以「日常美術館」為藍圖,追求「讓藝術走進生活,使生活充滿藝術」的夢想。更於台北、台中與高雄駁二藝術特區,經營與在地藝術家赤誠對話的特色展覽空間。黃禹銘認為,早在八○年代,臺灣藝術市場就已經開始有藏家的身影出現。

▲陳立穎《讀漬》2016/壓克力彩、畫布 Acrylic on Canvas/137.6×140 cm。

這場商業化挾帶的甜美甘露,卻使得本土藝術家的創作之路,從成長時被應許的顛簸,漸漸長成了繁華盛放的溫室之境。「正因為臺灣年輕世代藝術家開始為藏家創作的比例正逐年攀升,我在挑選經紀藝術家時,往往更加關照他們的生命故事與創作思潮。」他目光堅定地說。

摸著藝術過河

黃禹銘將收藏視為一種忠誠紀錄內心風景的當代回聲,更將之看作一場足以帶動全球收藏狂熱者在世界各地乘風破浪的旅行潮──收藏之於旅人,總伴隨著一抹緣分的味道。他認為,每個在世界板塊上遷徙的旅人,都能自成一格地發展出一套自傳式的收藏系統。有些人透過郵寄當地明信片至地球另一端的家鄉來儲存那份旅行的時光片羽;有些人則喜歡購買反映當地風土的經典城市杯來存封回憶。

▲賴威宇《藝術戰隊》2016/壓克力彩、畫布/150×235 cm。

然而,思想天馬行空的黃禹銘,卻鍾愛在旅行時購買藝術品來增添收藏逸趣。他打趣地說,有一年他與員工去佛羅倫斯旅行,入住了一間擁有500多年歷史的旅店,當天晚上卻疑似發生令人毛骨悚然的靈異事件。這種「特別」的經驗,促使他翌日跑到旅店斜對角的畫廊,買下一幅畫著,是一位臉色蒼白女性坐在神秘祭壇前的作品,只因為他想透過瀰漫於這幅畫上的弔詭鋪陳,記錄下這場永生難忘的靈異怪談。

黃禹銘自認為過去的自己是一位霸道的完美主義者。然而,隨著年齡和心境的轉變,他卻開始能夠欣賞不完美中的完美。這份對生命控制欲的放手,更涵蓋了他對藝術創作媒材包容性的擴大。例如,瓜地馬拉藝術家Naufus Ramirez-Figueroa的錄像紀錄,即是黃禹銘嘗試突破收藏路線的有趣軌跡:藝術家透過肉體的疼痛極限,來闡述人類在歷史上為了飛翔而傾力做出的所有徒勞與痛苦,反映出瓜地馬拉內戰之下,人們渴求自由的心情,更致使觀者能夠坦然回顧現實與科技的脆弱。有趣的是,這份對自由的企盼也彷彿一面鏡子,與黃禹銘對於創作形式上的不執著相互輝映。

▲Xevi Solà Serra 塞維‧索拉《Jesus》/Oil on Wood Panel/60×60 cm。

藝術是一面明鏡,他如實映照出藏家生命列車外風景的蒼茫與甜美。伊日藝術彷彿採集著藝術與大自然間的回聲,未來將繼續透過美學為藏家梳理年少歲月的敏感、悲傷與快樂,使人們能在藝術的包容性裡重新與自己共舞。

照片內容