八月猛鬼談情:阿飄的羅曼史

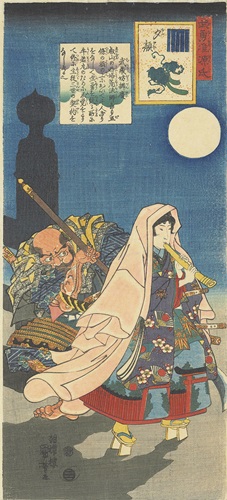

TEXT / 楊舒晴; PHOTO / Christie's;

從薄霧中緩緩浮出的妖怪顯影,在木洞穴裡窺見的黃泉列隊,恍恍燈光下飄過的模糊輪廓,墳場墓碑間忽來忽往的鬼火⋯⋯「妖怪傳說」,可說是在大時代庶民文化運作下,扮演著恐怖之王降臨與天啟的暗示。人們藉此來解讀一場突如其來的瘟疫、氾濫的水潭與山林的崩壞,渴望深掘出趨吉避凶的方法,以探尋在人間的生存之道。

台灣有喜歡作弄人、把人遷到石窟墓穴,再餵人吃樹根或牛糞的山精水怪「魔神仔」; 阿美族亦有住在花蓮美崙山石洞裡的妖怪「阿里卡該(Alikakay)」。據說,「阿里卡該」喜歡化身為部落居民的親戚、家人,或是往生的親人到府拜訪,還會調戲部落裡的女性,甚至偷吃嬰兒的心臟。從文學、漫畫、動畫、電影到電玩,我們也能在日本這座蘊含豐沛魔性能量的東瀛版塊,看到擬人化的日本妖怪。千變萬化的鬼魅剪影,都濃縮著各國文化對靈異世界的想像,更透過各式大眾傳播媒介的放送,映照在世界各國人民的心靈地圖上。

紙上行軍的百鬼江湖

一六〇三年,德川家康正式結束戰國時代,在關東海邊的一個荒涼小漁村,開創了江戶幕府。在日正當中的勝利太陽照耀下,整座江戶時代被烘烤出熱騰騰的絢

爛感官生活,無論是奔走四方的武士或富豪雄商,對慶典祭祀、花街歌舞皆能一擲千金,面不改色。現代人在史冊上讀到的「江戶子的錢、看不見明天的太陽」諺語,即是從那座遙遠的歷史傳來的繚繞餘音。在這個講求感官娛樂的都城裡,由於印刷技術的進步,使得書籍、戲曲、浮世繪、大眾文學等文化活動極度盛行;另一方面,幕府的高壓統治與西洋文化對政治的衝擊,更使得犯罪事件層出不窮。人們開始在生活的失衡裡尋求救贖,於是,「妖怪傳說」就在人民痛苦的精神世界裡,吹起了一陣刺骨的陰風,成為人們心靈的寄託與出口。

「畫狂」葛飾北齋(1760-1849)即在那個遙遠的江戶時空,利用西方的透視畫法,在三十五歲前創造出「新版浮繪化物屋舖百物語之圖」。慶典裡的夜鬼,在葛飾筆尖的細膩運行下,緩緩將月光下妖怪們的安眠曲推往極樂,諷刺揭示著幕府社會奔向崩壞前夕的最後笙歌。這股對世相觀察的敏銳描繪,鮮明地翻騰於浮世浪花之上,使葛飾在百年後的今天,被國際譽為妖怪畫「幻想大師」。

攤開幕府晚期出現的「曉齋百鬼畫談」作者河鍋曉齋(1831-1889)的畫卷,卷首從藝術家擅長的骷髏列隊、妖怪軍團對戰開始,一幕幕由鬼怪踉蹌步履所行走出的奇幻行列,在曉齋筆尖神經質的呢喃下,讓一整座古老時代在紙面上滲出飽滿的魔性之光。河鍋曉齋似乎天生就對神祕、不可解之事物有著無可救藥的迷戀,凡人在月光下驚慌走避的怪譚與靈異現象,對河鍋來說,卻瀰漫著死亡的美學。他最著名的事蹟就是曾在年僅九歲時,獨身坐在江戶的河邊,屏氣凝神地用幼小的雙手素描河中漂流的人頭。這種令人戰慄的可怖行徑,卻揭示了他未來成為妖怪藝術鼻組的預言。作家芥川龍之介曾經在名作《地獄變》裡,敘述一位畫師為了精進畫藝而在路邊素描屍體的故事,或許,即是以當年河鍋曉齋的軼事為原型。多年後,「曉齋百鬼畫談」更被藝術史家譽為「妖怪繪卷的總大成」,藝術家當年那些不可思議的行徑,終於獲得世人的掌聲與理解。

愛與憎不如脆弱空花

文學是一種能讓人輕易從精神世界爬入幽冥之井的友善媒介,它使讀字人的意識能在恍惚之中,真切地聆聽妖怪的心聲。中日兩國對鬼神的概念,深究其核心,

皆來自敬天的泛靈信仰。那些散落在中國古籍《山海經》、《楚辭》、《莊子》字裡行間中對鬼神形象的臨摹,也多半源於人們對山川湖海抱持的奇幻想像,只可惜這種民初對自然的崇敬與迷戀,卻逐漸被孔子遺愛人間的「子不語怪力亂神」、「未知生、焉知死」字句給強力壓抑。即使儒家思想強調著對現世的關注,卻在文化的觀點上,抹煞了人們對未知時空的幻想與超越來生的需求。

相對於中國,「妖怪傳說」若在日本文學裡缺席,今日的東瀛文化想必走向黯淡之境:

「嘆妾魂兮空飄盪,雲遊西東無定時,盼結裾端兮

息魍魎~~」

(嘆息啊,靈魂在空中飄盪,像無主的浮雲飄浮於

西東,希望結起衣裾啊,讓鬼魅魍魎早點遠離~~)

這首傳唱於十一世紀的苦情和歌,出自《源氏物語》。前皇太子妃六條御息所,因無法面對與情人光源氏的戀情走向盡頭,絕戀的恨意沁入骨髓,進而靈魂出竅,化為厲鬼,向源氏的髮妻葵之上尋仇。當六條御息所的生靈附身於葵之上體內,滿室的薰香濃烈嗆鼻,僧侶的誦念如雷貫耳。當光源氏柔聲地安慰被靈體附身的妻子,沒想到妻子的口中卻傳出情婦怨恨的嘶吼,髮妻的形體與神色更漸漸化

為情婦盛怒的模樣,向源氏詠出了這首愛恨交織的和歌。等六條御息所甦醒後,才發現驅邪用的芥子味已頑固地附著於髮膚上,洗也洗不掉,如同她對源氏由愛生恨的癡心死結,早已永劫不復。所謂「煩惱即菩提」,《源氏物語》透過這段遊走於天堂與地獄的恐怖書寫,在愛情的篇章裡召喚出瘋狂的鬼魅魍魎,往後更被後人改編為無數藝術形式,繼續驚悚人間!

從集體潛意識浮出的魔性頌歌

遠古時代的《山海經》,多半是以記載山海地理、植物、醫藥、巫術與妖怪等珍稀博物民族誌為主軸,然而,此部經典卻顯少出現情結故事。這些闖入古老文獻的虛實曖昧魔物,經由時光的推演,終於升格成為社會信仰上約定成俗的鬼神,

登上了各派宗教的供桌,有些則成為神話故事的客座嘉賓,演繹起狐狸精、樹妖,或是白蛇等經典角色;台灣民間關於妖怪的傳說亦有很多,然而,主要還是以信仰為取向作延伸,很少將妖怪「故事情結化」。有一說法是,為了助長神威、鞏固一個地方的信仰,通常與廟宇有關的傳說,都會帶到妖怪,反而廟方知道的鬼怪典故較多;然而,對原住民而言,人類與大自然的存在應屬同一陣線。由於原住民的信仰系統屬於泛靈論,孩童四、五歲時就要開始跟隨父親外出打獵,因此,童話、童謠的需求也自然縮減,導致習於攀附在童話和童謠的妖怪傳說,往往在這些孩子的童年裡缺席;反觀東瀛世界,日本的妖怪文化之所以能夠風靡全球,關鍵在於江戶時代浮世繪畫家的偉大貢獻。藝術家們把妖怪的形象與形體懇切地描繪了出來,更透過圖錄和小說,吸引世代的小說家與畫家繼續接力創作,透過這些對怪譚世界的具象傳唱,妖族的血脈才得以源源不絕地被延續下去。

在尚未被科學馴服的古代,妖怪總是站在神明的反方,勾起人性最深沉的恐懼;啟蒙思想興起後,妖怪則落入知識分子在午茶時間謾罵迷信的過街老鼠。然而,此種在兩極定義間迷走的拉扯,並無助於人類學習面對未知世界的勇氣。日本民俗學之父柳田國男(1875-1962)曾經悲歎「妖怪是淪落的神明」。然而,祂們何嘗不是淪落在凡間的人類?吾等同為天涯淪落人。

照片內容