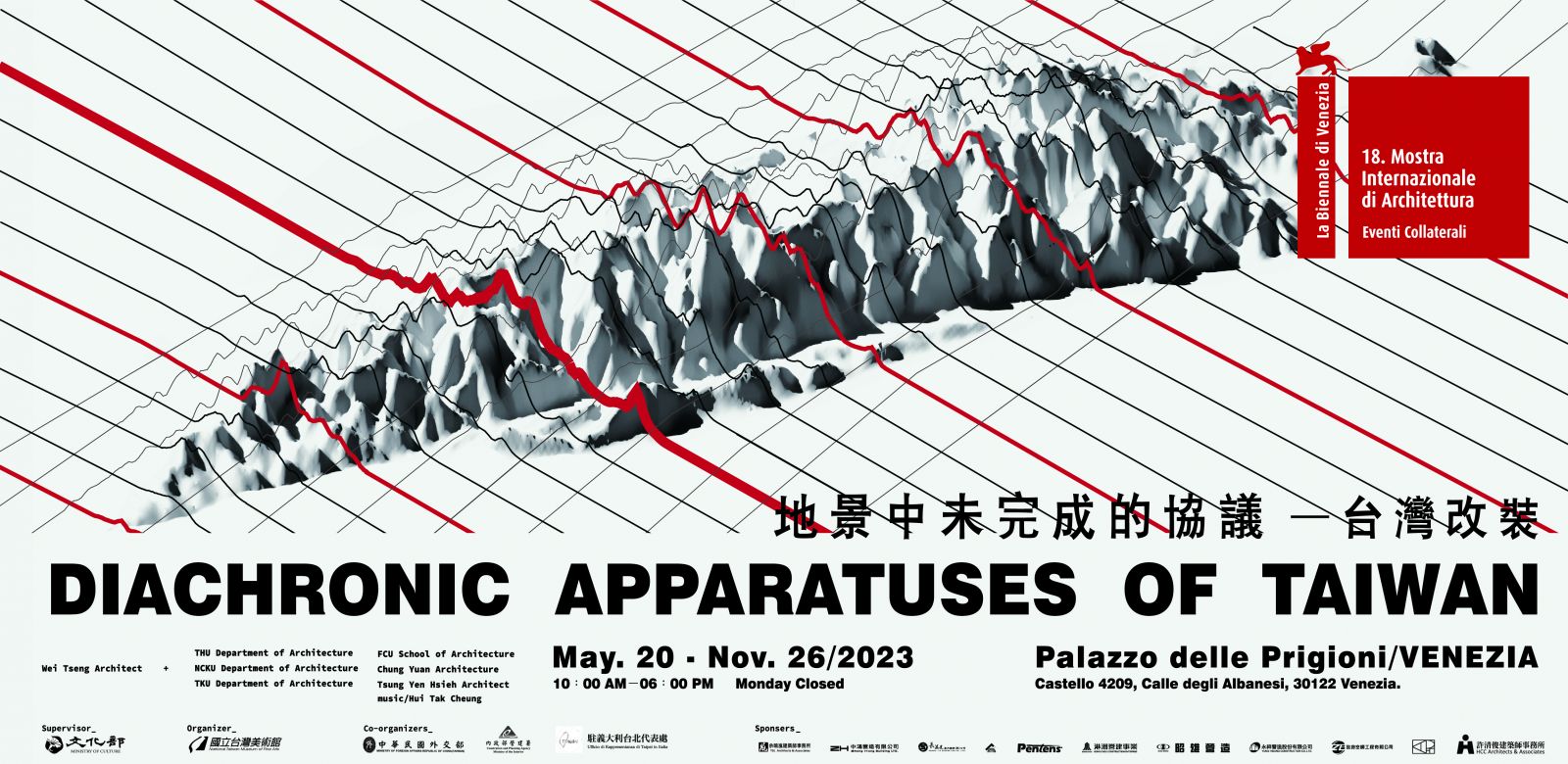

【#Good Design】2023第18屆威尼斯建築雙年展:在人類與自然土地之間尋求永續共存,台灣館主題《地景中未完成的協議-台灣改裝》以詳實地景調查提出未來建築的發展面貌

TEXT / Hex Zou; PHOTO / 好料創意有限公司提供;

藝術界嘉年華盛宴——威尼斯雙年展近期將於義大利威尼斯普里奇歐尼宮(Palazzo delle Prigioni)隆重鉅獻第18屆建築展會。由國立臺灣美術館主辦、東海大學建築系團隊策畫的「第18屆威尼斯建築雙年展-臺灣館」參展計畫〈地景中未完成的協議-台灣改裝〉屆時亦將亮相展場。

以東海大學團隊為首策劃的〈地景中未完成的協議─台灣改裝〉極具台灣特色,具有高度的人文主義精神,以田野調查蒐集臺灣農業技術因應自然所產生的各種環境,呈現人們如何運用科學知識與技術在與自然和諧共處,以及因應台灣特殊氣候地理條件下帶來多元繽紛的建築風貌和跟自然相應的設計結構,使建築地景與真實土地之間產生對話和聯繫、重新向鄉村學習。

郭聖傑、許喬銘《資材回填-由廢墟而生的地方作坊》 / 圖檔由東海大學建築學系提供

郭聖傑、許喬銘《資材回填-由廢墟而生的地方作坊》 / 圖檔由東海大學建築學系提供

古爵誌、黃子祐《容器牆 _ 以演化作為保存》 / 圖檔由國立成功大學建築學系提供

古爵誌、黃子祐《容器牆 _ 以演化作為保存》 / 圖檔由國立成功大學建築學系提供

國美館表示〈地景中未完成的協議-台灣改裝〉策劃恰呼應本次大會主題「未來實驗室(The Laboratory of the Future)」,在這個日新月異、各層面皆高速發展的21世紀提出對「未來」的見解,重新找尋生活周遭因時代進步而遺忘的事物。

而與人類歷史活動息息相關的自然土地正因過度開發與工業化汙染而遭受破壞,接踵而來的極端氣候、暖化、天災與生態滅絕都一再提醒著人們積極做出改變彌補、省思彼此間的共存性,轉而藉由更永續的意識道德解決生存問題。

協調者 / 圖檔由東海大學建築學系提供

協調者 / 圖檔由東海大學建築學系提供

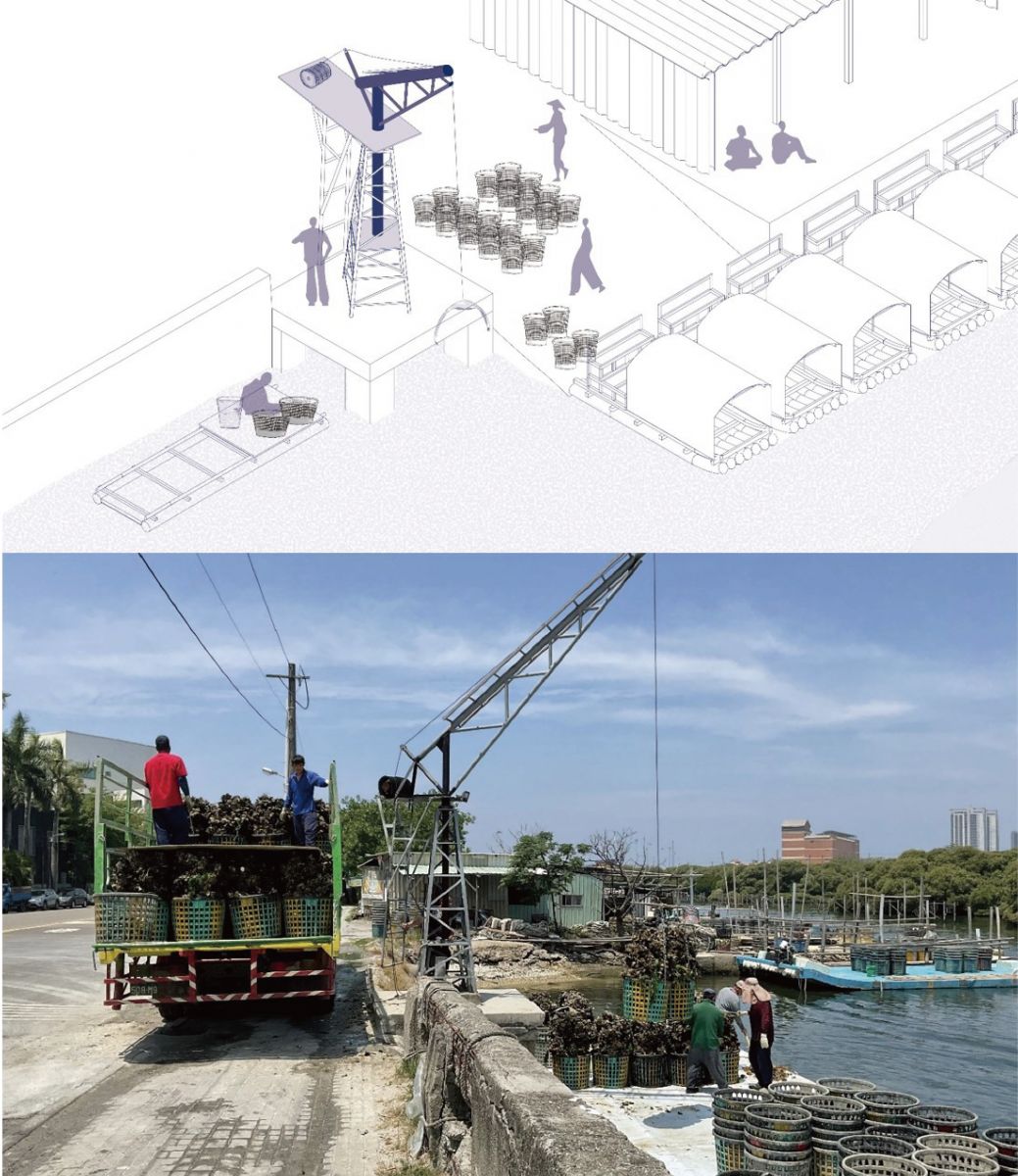

工寮與碼頭是工作場所的同時更成為農閒時的重要社交場所。團隊在蚵農的勞動場域中觀察到透過工具形成陸地與海洋的轉換、工作與社交行為的交錯,透露一種定著與非定著相互交纏的關係,特此現象稱為一種協調機制

內在性 / 圖片由國立臺灣美術館提供

內在性 / 圖片由國立臺灣美術館提供

鄉村地區林立的溫網室的構築思考也蔓延出生產範疇,與農人勞動環境開始對話。在非網室空間的農地上,團隊目擊農人利用類似構築方式製作可移動遮陽棚來達到工作區域內的日照改善,而這些內部性也創造了地景中的居家內在特質

位處於亞熱帶與熱帶的台灣雖然不大,卻可以在島上察覺地球規模中10,000公里的14種氣候風貌,策展團隊以「剖面」的視角聚焦本土不同海拔的農業地景,發現其中存在的「改裝」性格;無論是嘉義外海的蚵棚、嘉南平原上的溫室或是梨山的茶園,都可以說理解並適應自然作用的節氣與時序後加以「改裝」的構築性回應。

策展團隊提出「協調者」、「二元性」、「義肢」、「內在性」、「中介」、「濾器」6大關鍵字回應這些發生在山海之間人們如何與自然衝突、妥協進而共榮的事物,提煉出面對臺灣建築未來發展的可能方法。策展人曾瑋表示走入本次展場設計觀者首先會看見長約15公尺的展示桌,藉此延伸整合不同的地景作品。

漁港溫度再部屬 – 廢熱澡堂 曾瑋、謝旻澔 / 圖片由國立臺灣美術館提供

漁港溫度再部屬 – 廢熱澡堂 曾瑋、謝旻澔 / 圖片由國立臺灣美術館提供

濾器 / 圖檔由東海大學建築學系提供

濾器 / 圖檔由東海大學建築學系提供

利用材料在既有環境中篩除不用之事物如光線、灰塵與溫度等以創造適宜空間

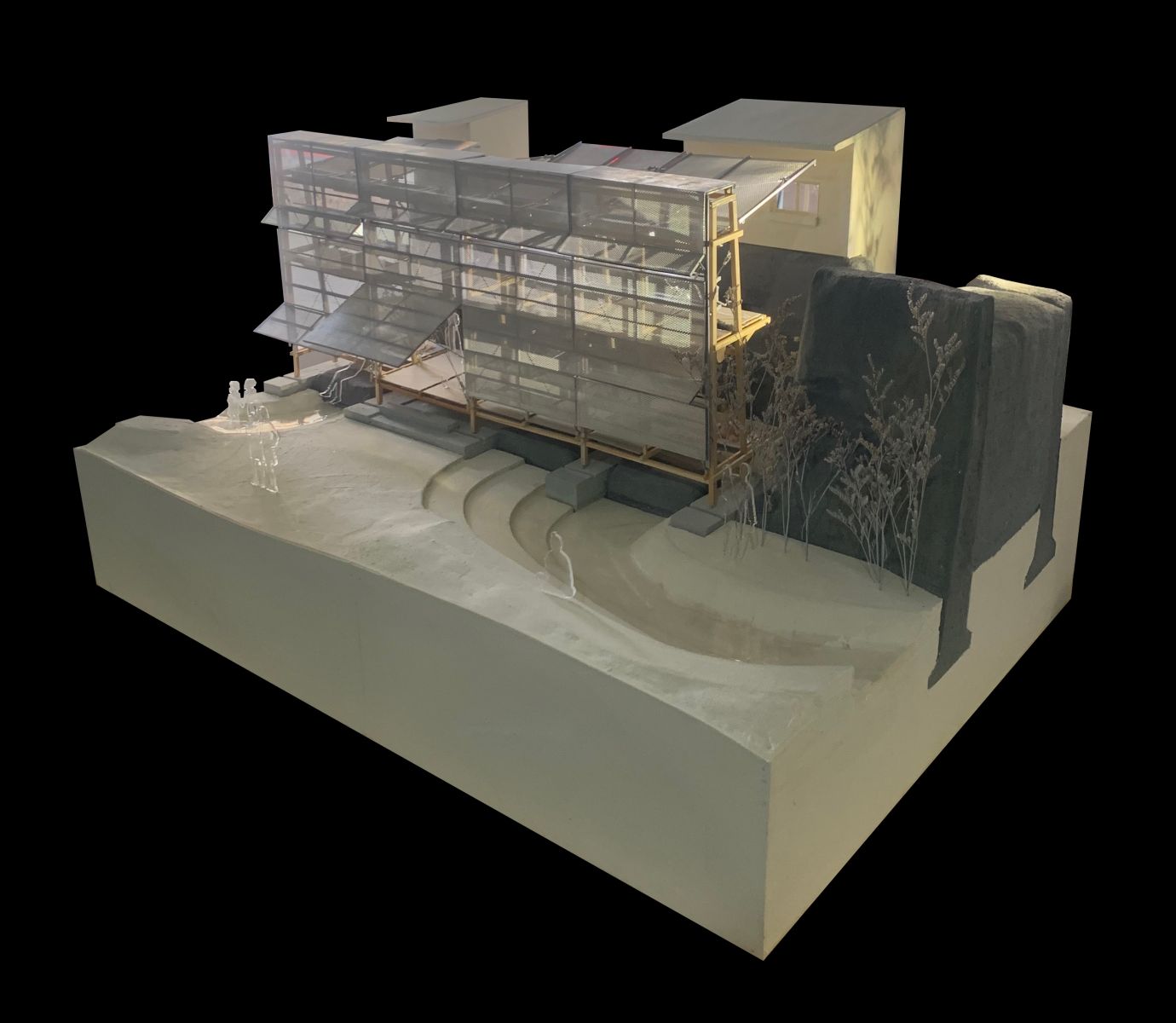

長桌以水平面與整個普里奇歐尼宮空間整合為一,桌底採用台灣農業常見的溫室黑網包覆,自網目中透出的光線帶出奇幻的漂浮視覺感,讓長桌宛如航空母艦般承載著來自島嶼各地的農業地景,對應出威尼斯以人工浮道撐起一座城市的建築特色。展示區域最末面向海面的窗戶則代表人與自然的關係。展場播放著由東海大學音樂系採集自臺灣環境的新編聲響,為觀眾打開五感,沉浸臺灣地景時空的流動。

義大利普里奇歐尼宮展場模擬圖 / 圖檔由東海大學建築學系提供

義大利普里奇歐尼宮展場模擬圖 / 圖檔由東海大學建築學系提供

延伸閱讀:

照片內容